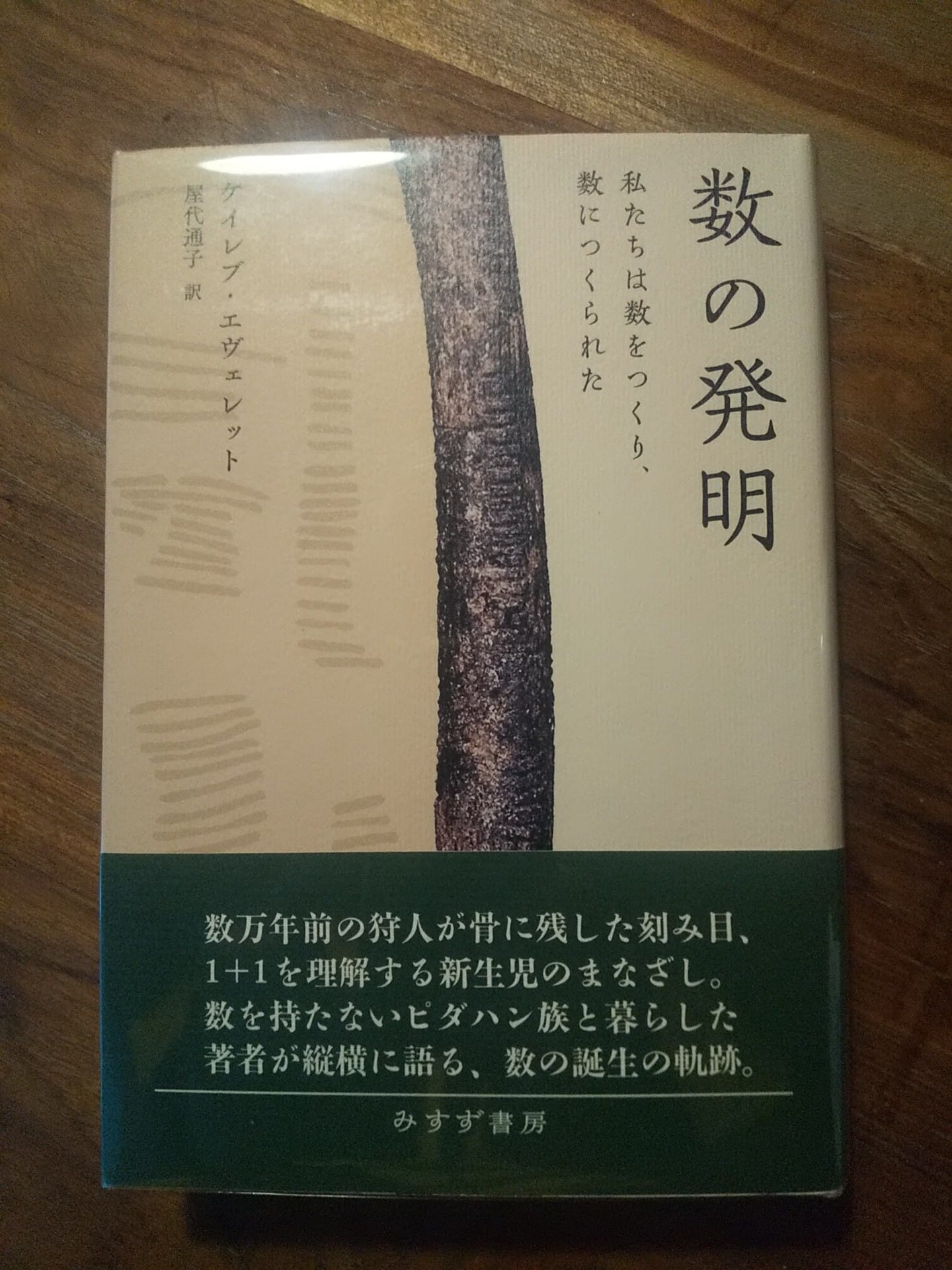

前から読みたかった本が届いた。

多くの小中学校にはおそらく図書委員会なるものがあって、図書館運営のお手伝いをしたり読書推進の活動をしたり、そんな図書委員はおとなしいタイプの子が多かったかもしれない。そうした子たちと比べて、落ち着きがなく体育館や校庭を走りまわってばかりいた子供時代の自分は、図書館も本も自分を縛り付ける存在だと思っていたし、高校に至っては図書館には一度も行ったことが無く、そもそも図書館が何処にあったかのかすら覚えていない。

こうした傾向がおよそ大学卒業の頃まで続くのだが、自分の興味が美術からArtへと変化するにしたがって、本の存在感が増してゆく。

でもそれは美術とかArtに対する興味とか問題意識からではなくて、社会を覆う既成概念に対する疑問からであったような気がする。

その当時の日本は経済成長が頂点に達していたいわゆるバブル経済期。

日本企業が数十億円でゴッホの絵を落札するなど、Artやデザインをはじめ芸術全般がいまだかつてないほどに経済と関係を持っていた時代でもある。

何に対しても最先端を期待するような気配が世間全体をすっぽりと覆っていて、美術やArtも例外ではなかった…、というか、そういった気配があったからこそ自分はArtへとのめり込んで行けたのだと思う。

とは言え、そういった社会の気配があるからと言え、簡単に作品が出来るはずもなく。

いまにして思えば、社会の雰囲気に押されArtにのめり込みはしたものの、結局のところ美術史を辿るとか、あるいは現代思想をなぞらえたりしつつ、最先端を装おうとしていただけだったのかもしれない…。

ただ、自分にとっては、そんな時代の必死さが本と自分との距離を近くしたと思っているし、あの頃、何を言わんとしているのか殆ど理解出来なかったにせよ、自分と同じ…一人の人間の考えが本という形となって成立しているそのこと自体がArtにも匹敵すると思うようになったし、実際、自分を感動させたり、奮い立たせてくれた本はArt作品よりも沢山ある。

Artとは勿論、そうあることでしか成立し得ないからこそのArtではあるけれど、そこに何かしらの作者の思考が伴うことからすれば、本という形態を伴った思考に限りなく近いところにある。

いっぽう、本にとって言葉と文字はことさら重要ではあるけれど、本として成立する思考が、言葉や文字という縛りから解放され、思考そのものとして成立し得るためには、本であることからArtへと向かわねばならないのではないのか…。

このことはまさに、Artの本質、Artの必要性に於いて重要なことでもあって、それというのはつまり、SF作家のル=グウィンが「魂の中のスターリン」の中で語っているそれ…

>芸術のただ “いかに” と なに“ だけを示してるうちは、楽観的にしろ切望的にしろ、つまらない娯楽にすぎない。

”なぜ“を問うとき、芸術は情緒的反応からの真の主張、知的な倫理的選択へと上昇する。受身の条件反射でなく、ひとつの行為となる。<

自分の子供時代…、学校の校庭や体育館、野山を掛けづり回ったりスポーツしたりすることと同じように、絵を描くこと、彫刻を制作することは楽しい…。

それはそれで間違いではないにせよ、楽しいことだけを追い求めて行けば、いずれその楽しさには限界が生じ、何か別の楽しさを求めざるを得なくなるかもしれない…。

楽しさを伴う経験は人間の感受性を育む上でとても重要であるけれど、でもその感受性を如何にして一つの行為へと上昇させるのか…。

少なくとも芸術に携わるからには、そこへと向かう意思が必要ではないか。

Artが視覚や形を伴なった自縄自縛から解放されるために、本という姿の中に封じ込められたままの思考が解放されるためには、なぜ“を問う必要があるのではないか。

人は、なぜを問うことによって既成概念から解き放たれると同時に、人が人として、社会とは異なる、この世という全体の一部として生きることが出来るようになるのではないかと思っている。

コメントを残す