GW直前の4月26日に佐渡島に行ってからおよそ2ヵ月半、取り組んでいた仕事を終えて長野市に戻ってきた

梅雨明けまであともう少し とは言え、市街地の日中の蒸し暑さは既に夏のそれ。

Gallery MAZEKOZEでの ささきりょうた展 も先週で終わり、今週は自分もMAZEKOZEも本格的な夏の前の休息といったところ。

佐渡島という地理的要因に加え、昨年から仕事する上で煩 慮する出来事があったこともあってか、今回の佐渡島での仕事と暮しは、今後の自分が何をどうすべきかについて考えるためのとても良い機会となったと思っている。

佐渡島の仕事に是非一緒に…と誘ってくれた“渡部屋”のナベさん、施主の坂下くん、この仕事へと繋いでくれたチバちゃん、終始一緒に作業してくれたミナト、タナちゃん、キリちゃん、佐渡島で新たに出会った人たち、そして相棒Rainに感謝。間違いなくまた、佐渡島に行くことになるはずだ。

ということで、佐渡島であれこれと、色々と考えていた“今後”が始まった。

先ずは明日、信州大学工学部建築学科佐倉研究室の読書会に呼んで頂いてるので良いきっかけになりそう…。

佐倉研究室とはここ数年、何かと関係させて貰っているのだけれど、昨年から研究室内で始めた読書会に学外から誰かを呼んで一緒に読書会を開催してみたらどうか?という流れで、自分に声掛けして頂いた。

読書会そのものは特別なものでなく、今回は自分が選定した本の一冊を研究室全員が読み、学生の一人がファシリテイトする…といった感じか。

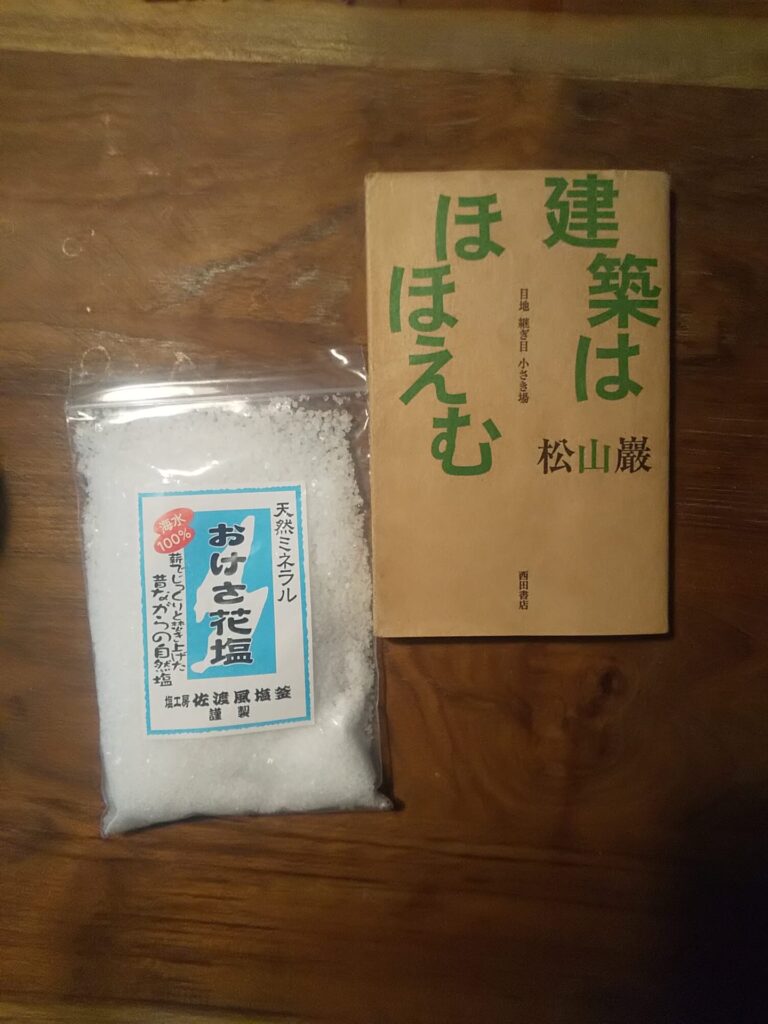

で、今回選定した本は、松山巌 著、「建築はほほえむ~目地 継ぎ目 小さき場」西田書店発行

提案としてはもう一冊、「環境文学とは何か ~「場所」の詩学」の中から、1:日本の伝統的自然観について~内山節、2:ささやかな省察~高銀、 3:場所の詩学~ゲーリースナイダー 4:「古き道」をしめす指先に~管啓次郎

があったのだけれど、今回は前の一冊にすることにした。

でも、せっかくなので明日の読書会が終わってから、Cafe MAZEKOZE で近く、「環境文学とは何か ~「場所」の詩学」の読書会は開催してみたいと思っている。

松山巌 著、「建築はほほえむ~目地 継ぎ目 小さき場」 は、2004年に初版が発行された本で、その年、ちょうどいまから20年前に最初に読んだ本。

明日の読書会を主催する研究室の学生が大学4年~大学院生なので、ほぼ彼らが生まれた頃に出版された一冊。

松山巌 氏は終戦の年、1945年生まれということなので現在79歳。自分はこのあたり…1945年~1950年代半ばぐらい…に生まれ育った人に何となく特別な気がしている…、というか、1945年以降というこの国にとっての大きな転換期から現在迄を生き抜いてきた人々から学ぶべきこと、気付かされることは実に多いのだ…。

もちろん、自分が生まれる年は自分で選択出来るものでは無いにしても、ある意味、紛れもない日本の戦後激動期と共に成長した人々と自分たち世代との間には何かしらの違いがあると思っていて、その何かしらの世代の違いが、その後世代…自分たち世代あたりから緩やかに無くなってしまっているような気がするのだ…。

そういった感覚からして、気が付けば還暦を過ぎてしまった自分ではあっても、若者たちに向かって、「近頃の若者ときたら…」とはまったく思えない、言えないし、それどころか、自分たち世代…昭和35年あたり以降に生まれ、いわゆるバブル経済絶頂期の日本社会を何となく知っているぐらいまでの自分たち世代は、どこかずっと成長出来きていないまま…というか、そうした世代に生まれ育ったの親から生まれた現在の若者たちは、自分たちからはたしていったい何を学べているというのだろうか…と思うことが多い。

そうした意味もあって、正に自分の子供世代である大学生や院生と真剣に意見を交わすことの出来る機会は極めて重要だと思っているし、自分が先代から学ばせて貰ったことについて現代の若者たちがどう捉えるのかは実に興味深い。

もしも機会があれば、「建築はほほえむ~目地 継ぎ目 小さき場」を読んで貰えれば…と思うのだけれど、自分ははじめてこの本を読んだ時以来、本文の中で引用されている、イーフー・トゥアンという学者に興味惹かれるようになった。

中国生まれのアメリカ人、人文主義地理学者のトゥアンは、人間と自然とのつながりに強い関心を寄せた学者であり、著書『Space and Place : The Perspective of Experience』:「空間と場所」で書かれている、

~「空間」にはある場所から別の場所への運動が必要であり、それと同様に、「場所」には場所となるべき空間が必要 ~

そう述べているこのふたつの相互依存的な概念を現実の場として表すこと…

それが今もずっと自分にとっての最大の関心事であり、美術と建築の境界線をまたぐその位置にこそ、自分が求める場所は成立するのかもしれない…と思っいる。

コメントを残す