1999年3月から13年間を東京都国立市で。2009年から現在までの15年間を長野県長野市で。途中3年間の重複期間があるので合計25年間、.場づくりを続けてきたことになる。

けれど、この間の大半(2021年・2022年に展覧会を開催している)は、美術家を名のりつつも、個展・グループ展を問わず、作品を発表するといった展覧会は行わなかった。

…というか、これが美術だとかArtだとか、そうしたことに対して何となく違和を感じていたこともあって、自分の作品を展示する気には至れなかったのと、2つの場所では何らかの行為を絶えず行ってはいたものの、これについて、作品…という気になれず、結果的に“場づくり”という言い方をし続けてきた。

展覧会をしようがしまいが、美術を用いて生きてきたことは確かであって、その意味からすれば、美術家として場づくりを行ってきた…その事実をつうじて、自分自身が美術あるいはArtをどう捉えているのか感じ考えてきた25年間であったとも言える。

既存のArtを取り巻く社会の構造を否定するつもりは無いし、それはそれとしての役割があるとも思っている。

作品との出会いによって勇気付けられたこともあるし、美術・Artをやめたつもりもないし、嫌いになったことは一度もない。

…ただ、自分が 場づくり をつうじて、美術・Artと社会との関係性について感じ考えてきたことからすると、Artにしても美術にしても、この世を形づくる無数の関係性を紐解く鍵…というか扉のようなものであって、Art・美術それそのものには価値がないとまでは言えないものの、その価値の在り方は作家と鑑賞者とは異なるのが当然というか、そこにズレ、或いは 違い が生じるからこそのArtであり美術であると思っている。

大切なことは、鍵を開け、扉を押し開いた先で、それぞれが感じたこと(感性)が如何に交差するかであって、この交差が起こることによって新しい価値が生まれ、社会にとっての、言わば細胞が生まれ変わり活性化する。

ようするに、美術やArtの表面に人の意識が留まってしまうと、社会の細胞は活性化することが出来ずに社会は病に侵される…。

こういったことを言い出すと、スピリチャルだとか言われ兼ねないけれど、そもそも、高値で取引されるArtだからといって、感性の交差を促す鍵や扉となるとは限らないということは断言できる。

さらに言えば、Artや美術に付随する“優れた”…という言葉によって、私たちの感性に蓋がされてしまう危険性があるということを忘れてはいけない。

Art・美術は、感性に直接働き掛けるものであるからこそ重要で、別の言い方をすれば、如何に強大な印象操作をも回避することできる可能性があるのではないか。

人がどう、何と言おうと、自分が感じているその事実に蓋をしない限り、生命の本質…この世を生きる力は絶えず更新され続けるのだ。

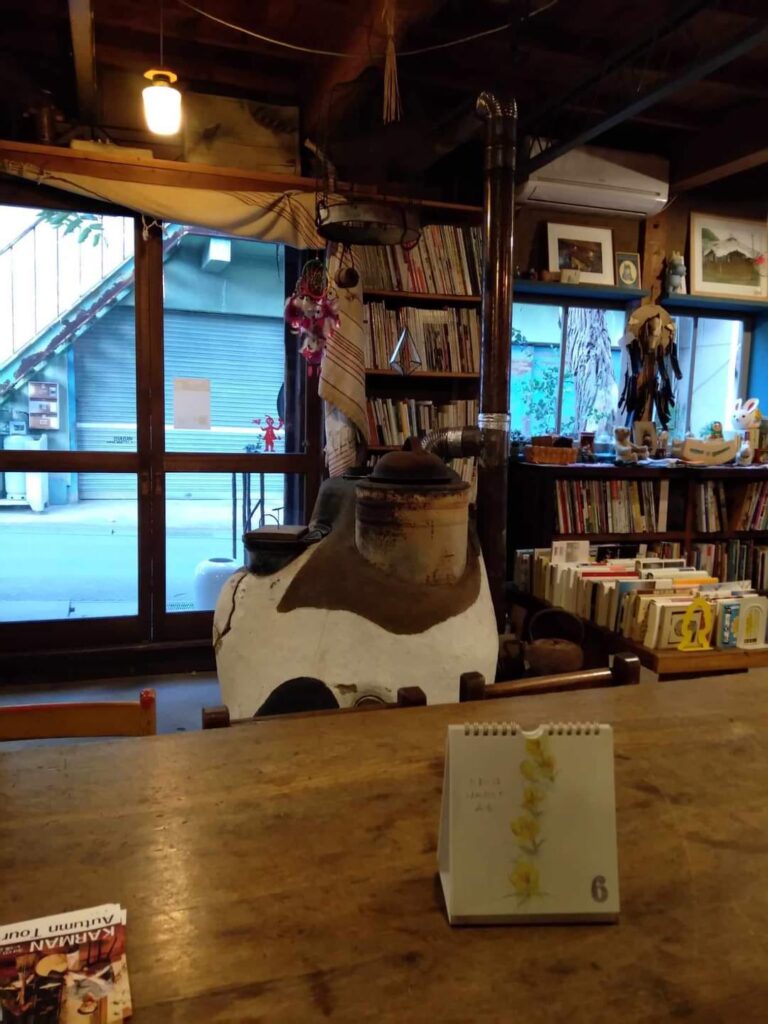

Gallery&Café MAZEKOZE では、様々な作家の展覧会を開催させて貰っているけれど、単に優れた作品、作家の展示を行うのではなく、その作品や作家がきっかけ、媒介となって、感性を交差させることが出来るかどうかに重きをおいている。

その意味で、2階がギャラリー、1階をCaféとしてはいるものの、1階と2階の両方によって感性が交差する場、そこから何かが生まれる…そんな場をつくりたいと思い続けいまに至る。

何が美術であるとかArtとは何かはこの場にとってさほど重要なことではないけれど、美術だとかArtだとかが日常にあることはとても大切な意味があると思うようになったのは、25年という時の中で多くの人と共に場づくりを続けてこれたから。

こんな小さな場であれ、この場が社会の片隅にあることを通じて、ここを訪れる人の見る世界の風景がほんの少しでも変わるようなことがあったらとても嬉しい。

コメントを残す