しばらく振りの投稿。

自分にとってここ、Facebookに投稿する一番の理由は、自分の思考の断片を言語化し、整理して保存するための書庫として便利だから…、誰かに伝えたいという意識は低い。

…なので、あなたの投稿は長すぎて…と言われても、まったく気にならないし、どうにかする気もない。

SNSと言っても様々で、それぞれの機能性や人気は変わりつつも、SNS全体としての社会的影響力は今後さらに増すのだと思う。

自分はとりあえずSNSに新しさを求めているわけでもないし機能性に不満もないし、しばらくはFacebookは無くなりそうもないので、このまま自分の都合優先で利用するつもりではいる。

とは言え、インターネット上で人々がつながり、様々な情報を共有するためのプラットフォームであるというあたりさわりのない説明は、偽善の臭いがして自分には納得がいかない…。

SNSというプラットフォームが何故生まれたのか。

それは、とどのつまり、情報こそが最大のビジネスであるということであり、如何にして情報を集めるか…のために用意された仕掛けがSNSであることは言うまでもない。

もはやYouTuberが職業として定着していることからしても、SNSという仕組みのビジネス利用はあたりまえ…。誰かが、どこそこのお店の〇〇が美味しかった…と投稿することも既にビジネスに繋がっているし、自分のように書庫として便利だから…という投稿であったとしても、それもSNSという情報集約装置にとっては一つの情報に過ぎないし、当然のこと内容なんて関係なく、とにかくこの仕組みを使わせることこそがSNSにとっては重要。集められた情報は瞬時にビジネスツールへと変換される…。

まぁ、そこまでは理解は出来るとしても、自分はそこにはさして興味ないのだが…。

…というか、自分の興味関心は、現代社会においてもはや避けることの出来ない情報の過多に対して、情報が均一化される傾向が増している という点。

SNSによって発信される情報を常に注視するつもりは無いけれど、しかし自分がそれを無視出来ないのは、この世のすべてが情報として変換され、何もかもがビジネスへと行き付く状態に知らず知らずのうちに慣らされてしまいがちな現代社会に於いては、人それぞれの固有の性質…個が有する感情は意識の表層へと浮かび上がり難くなってしまう…ということ。

SNS上では、誰からの情報であろうと、どんなに重要な情報であろうと、どんなに長い投稿であろうと、今日の晩御飯のメニューであろうと、情報は独自のアルゴリズムの下、一律に均一化される(建前的には…)。こうした仕組みによって膨大な情報の中からあたかも自分に必要な情報を自らが選び取っていると錯覚する…。

しかしこれは単に情報が瞬時に消費されてゆく過程であるだけで、SNSの目的そのものである、情報集約されているだけの状態だ。

こうした流れの中にあるのが現代社会であり、これこそが「現代社会にとっての便利さ」であることからすれば、自分が投稿するたかだか原稿用紙にして5~6枚、2,000文字程度の投稿であっても、必要な情報と貴重な時間を奪い取ろうとする時間泥棒ということになるのかもしれない…。

自分がいま感じていることが確かに有りはするけれど、それを言葉に置き換えられることは、感じていることの内のほんの僅かでしかないし、自分の感覚器官が捉え、身体はこれに反応していたとしても、感覚によって捉えられたことの殆どは意識の表層に浮かび上がることはない。

そもそも自分が何故書くのかと言えば、感性と思考との間には隔たりがあって、感性と思考は必ずしも一致するものでないから。

さらに付け加えれば、思考の優位性が感性を封じ込めてしまう危険性があるから。

このことは、現在の教育制度がもたらす弊害であると言っても良いけれど、だからと言って感性に重きを置く教育が良いのかの答えは出せていないし、それがどういったものであるのかの明確なイメージを自分は未だ持てていない…。

だから、自分にいま出来ることは、感じ、考え、つくることでしかないのだと思っている。

考えること…思考とは、感覚と感性によって捉えたこの世を意識の表層へと浮かび上がらせるために必要なこと。

この世を覆い尽くす重苦しい気配とは、思考の優位性が感性をこの世の表層に浮かび上がらせることの無いように厚く封じ込めてしまっている状態ではないのか…。

感性が育まれることの大切さ、重要性について否定はしないけれど、たとえ誰がどんな方法を用いたとしても、「自らが感じること」を教え、教わることは出来ないし、さらに言えば、このことはこの世とは何かということについての理解と深く関係していると自分は思っている。

感性を育むためには「この世とどう関わり合いを持つのか…」こそが重要であって、そのための「場と機会」こそが感性の育みにとってことさら重要だ。

美術やArtは自分にとっては大切で重要なものではあるけれど、だからと言って誰にでも重要であるということではない。

美術やArtから感じることが出来ないのは、いまの社会が思考の優位性によって感性が封じ込められているから。

ましてや、美術やArtが一部に占有されるような状態はけっして健全な状態とは言えない…。

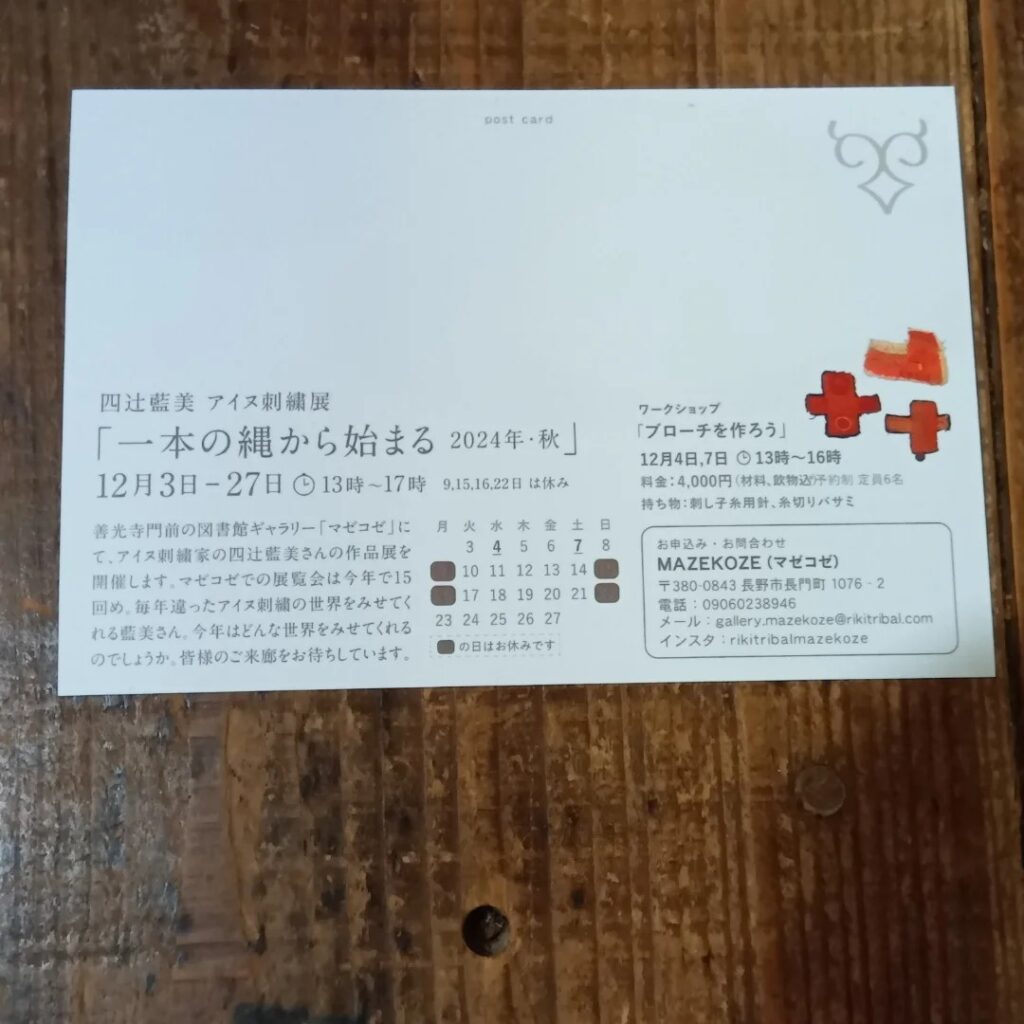

私たち、RIKI-TRIBAL S.A.Wが運営する、Gallery MAZEKOZEでは11月の1か月間、「ポヨコ・竹節裕子 展」を開催した。

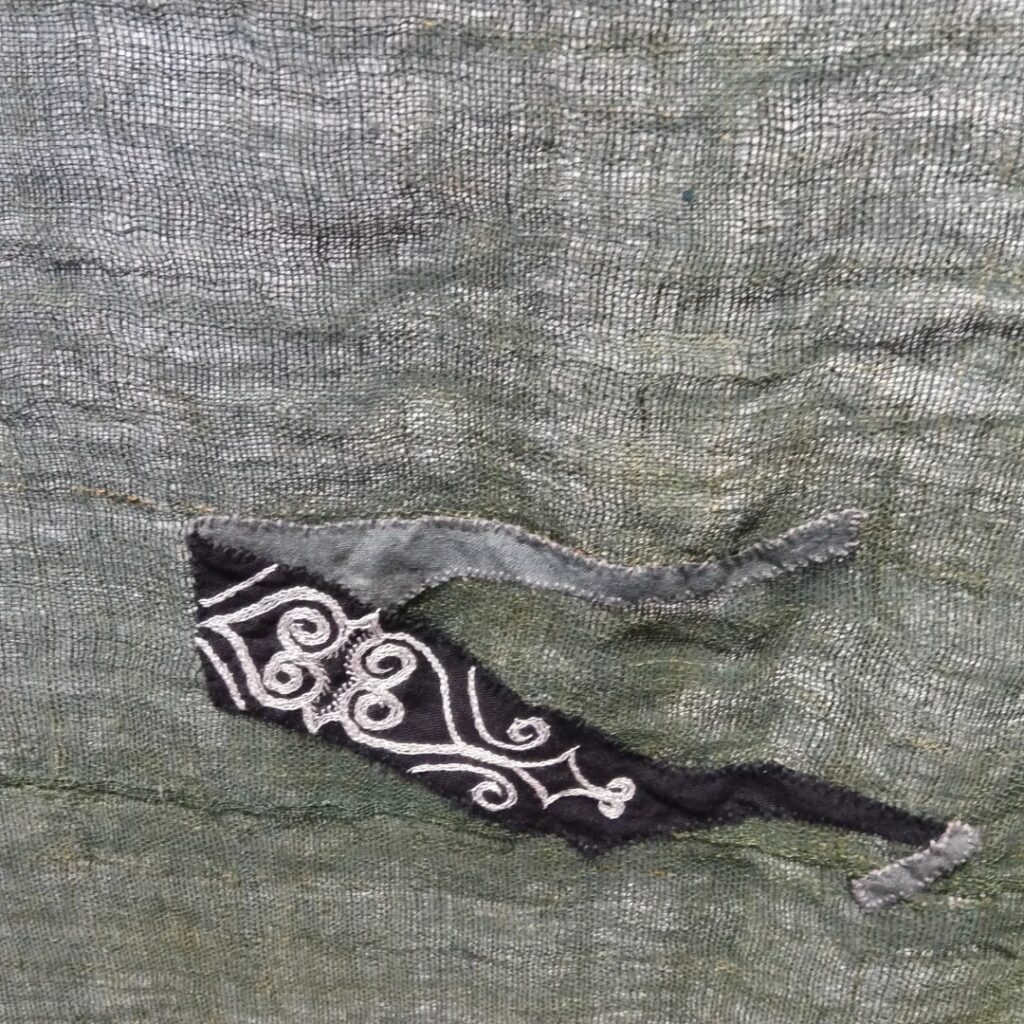

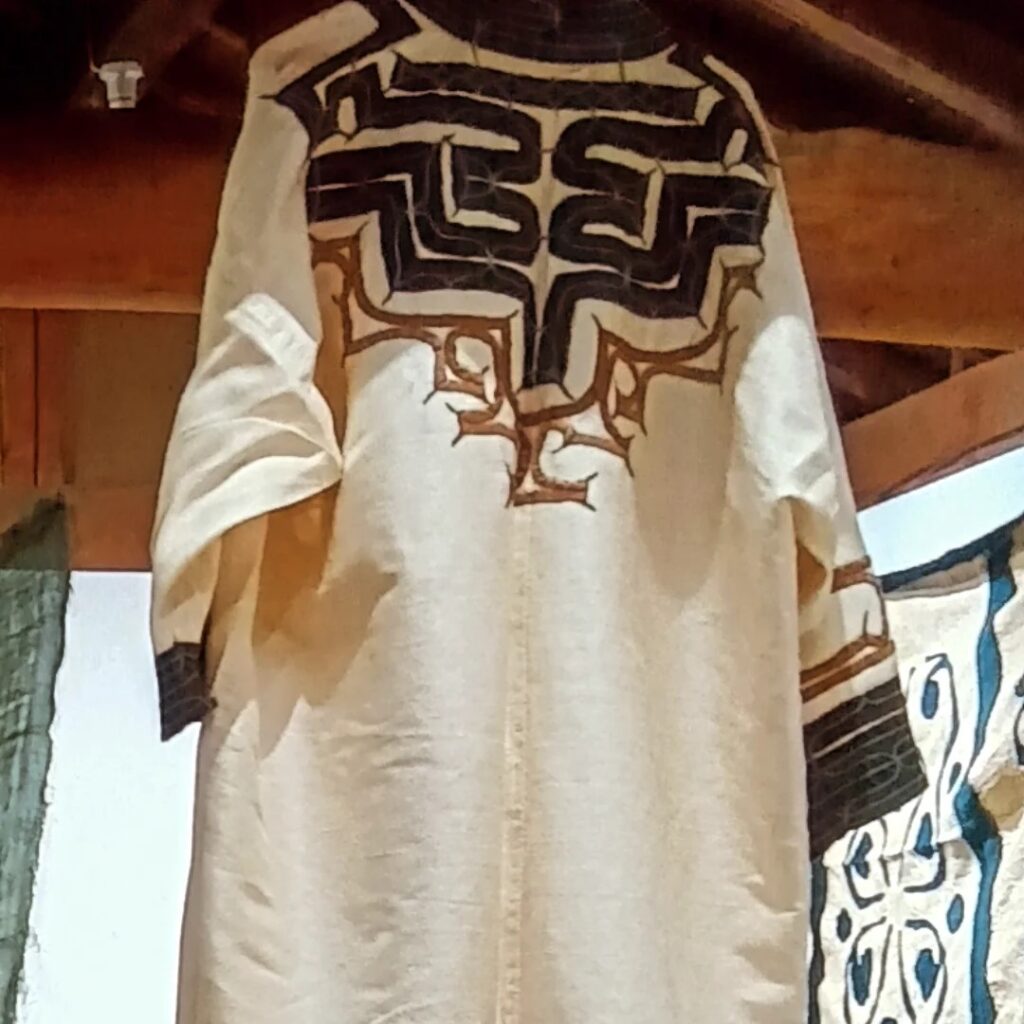

そして昨日からは、MAZEKOZEでは今回で15回目になる、アイヌ刺繍家・四辻藍美さんの展覧会が始まっている。

自分にとっての最大興味でもある、感性とは何のためにあるのかについて、知り・考えるための場と機会、是非感じて頂きたいと思う。

コメントを残す