自分の肩書を“美術家”と名のりつつ、美術家であることに大した意味はないから…と言いつつも、そう聞かされてしまった人の多くが、学校で触れた美術を思い浮かべながら、美術家?…と思うのであろうし、逆にそこに何の疑問も感じない人がいることの方が余程想像し難いことからすれば、逆にこのことが、社会における関係性を探る上で有効な手段となり得るのではないかと考えている。

この社会において「家」を名のる者の大抵は胡散臭い奴らばかりで、Artistと名のらずに美術家を名のる自分にしても胡散臭さ極まりないと思われるであろうことは十分に自覚してはいるものの、正直どうでも良い…と自分が思っているのは「家」が指し示すその部分であって、自分が美術家を名のる本当の理由は、自分にとっての問題意識の根源を常に身近に置いておくためであるとも言える。

多くの人が「家」と聞いて先ずは最初に思い浮かべるのは、人が暮らす建物を示す家のことか…。

家を建てた とか、家を引っ越した とか。

でも家とは建物のことではなく、家産、仕事、祀り事…を取り仕切る「家」という制度そのものから生じている。

ここ最近は、長野市周辺の山村では過疎化、高齢化問題が深刻化すると同時に空き家が増大し、こうした空き家に主に都市圏からの移住者が移り住むといった事例が増え続けている。

20年~15年ぐらい前までは、過疎化・高齢化が社会問題視されてはいたものの、山村に空き家があっても中々他人に貸すとか売るということに対してはまだまだ慎重で、その理由は、先祖代々が守り続けてきた「家」であることが大きな理由だった。

先祖代々となると親戚筋も膨大で、何より山村の家と墓は一体。建物をはじめ田畑や山の権利の譲渡だけでも大きな苦労が伴うけれど、それよりもむしろ、先祖代々が暮らした建物が譲渡されることによって、「家」そのものの拠りどころが無くなるというか、関係性としての「家」の在り方が大きく変化するといったことに対して慎重にならざるを得なかったのであろう。

既に亡くなった自分の両親もそうした山村の生まれだったものの、父が次男だっこともあって、自分は長野市内で生まれ育つことになった。とは言え、両親の生家も親戚筋の多くも山村に数多く暮らしていたこともあって、ことあるごとに山村の家々に出掛けることも多かったし、都市部から多くの人が山村へと移り住むことによって移住ブームとまで言われるようになっているいまだからか、かつて山村に暮らす人々が、村の中に空き家が増えることについてどう感じていたのか…と思うと同時に、かつてあった山村に暮らす人々の家を守ろうとする慎重さがここ最近…、東日本大震災発生から新型コロナ感染症の蔓延以降、急速に大きく変化していることをそこかしこに強く感じる。

…と同時にここ最近になって特に思うのは、国のこのタイミング(東日本大震災以降)以降の権力の横行ぶりが目に見えて増してきていること。

その理由は様々考えることが出来るけれど、この理由としての第一は、戦争経験者の大半が亡くなってしまっているということ…。

それは、かつてこの国が関わったあの戦争を自ら体験し語れる人たちの大半が亡くなる、もしくは高齢化することによって、曖昧にし続けてきた国の戦争に対する責任と反省を蔑ろにすると同時に、現在の不安にどう対処するかばかりを煽ることが出来るようになってしまった…。

震災に乗じた様々な復興策という国策は、東北・福島に暮らす人々の民意に応じたものとは到底言えるものでは無いばかりか、フロンティアという言葉を臆することなく福島に対して用いるなんてことは自分にはまったく理解不能だ。

山村の過疎化・高齢化が進行し、「家」在り方が大きく変化するその一方で、自然エネルギー推進という国策に後押しされた太陽光発電や移住促進策…。

それらを単に悪いものと決めつけ、否定することは出来ないけれど、かつて戦時中のこの国が採った国策と、現在の国策にどのような違いがあるのか、あるいは、違いはないのか…。それについて考えるためには、どうしても、過去に何があったのかを知らなけばならないのではないか。

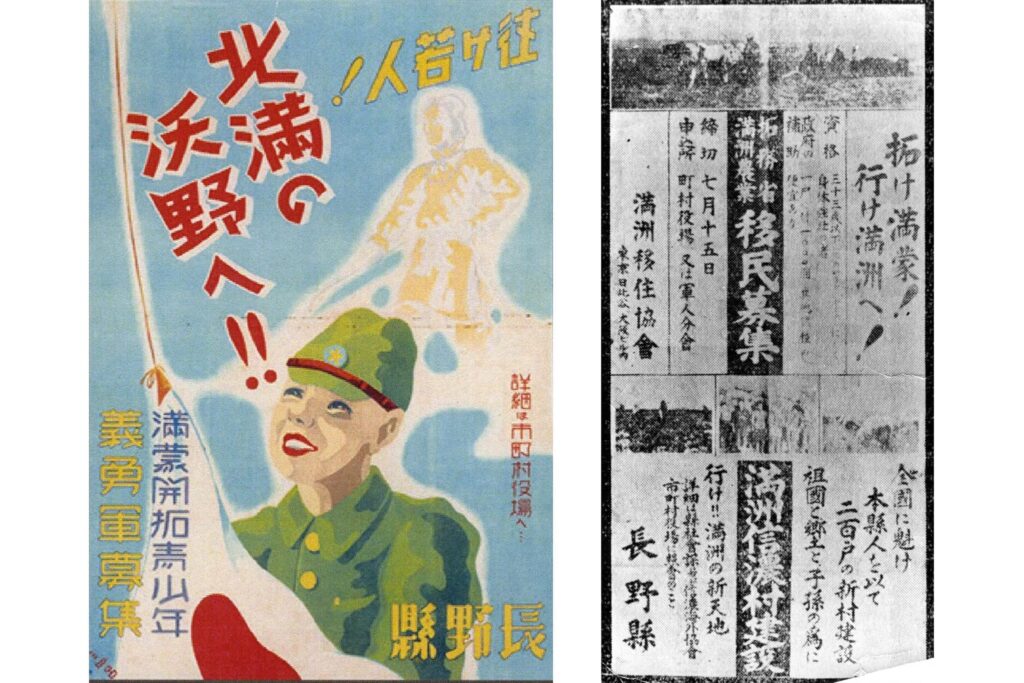

かつて日本政府は満州事変以降、「満州国」防備の軍隊の食糧増産と警備を兼ねさせ、全国の在郷軍人で編成した武装移民を送り込んだ。

この国策に長野県の農山村民は軍部に協力し、県も独自で選出するなど積極的に次男・三男を中心に移民団を作るとともに、15~19歳までの男子を少年義勇隊として送り込むこんだ。

当時の長野県の県移民政策のスローガンを、「統制あり訓練ある満蒙植民を行うことが最大の急務」として、行政・教育が一体となった学務部に拓務課を設置し、県議会が一体となってこれを推進する。

注目すべきは、農山村の困窮からの満州移民政策に対して、教育委員会の前身である学務部が中心になったのは、「2・4赤化事件(教員の共産主義者弾圧事件)」の汚名を雪ぐためであったという部分。

この背景には、国体(皇室)や私有財産制を否定する運動を取り締まることを目的として制定された法律であった「治安維持法」に基づく取り締まりであったことは明らかだろう…。

多くの人が「赤化」を理由に検挙されることになるが、その中でも特に教員が多かったことについては深く考えさせられる…。

現政府(自民党)は、憲法改正および、一部からは旧治安維持法とも言われている、「緊急事態条項」の追加に躍起になっている。

現政府はこの条項の必要性をなぜもこうも煽るか。

その危険性とは何であるのか…。

私たち国民はどうしてもここについて知り、考えなければならないのではないだろうか。

コメントを残す